数十年ぶりに本当の自分に向き合い、乗り越える

母娘空手から真の空手道へ

■美術の世界から空手へ。これまでとは正反対の挑戦

――佐賀さんが空手を始めたきっかけを教えてください。

3年前、仕事で行き詰まっていた時期に、これまでとは全く違う世界に飛び込んでみたくなったんです。学生時代から美術の道一筋で、周りも同じようなタイプの人ばかりだったので、新しいことを始めれば気持ちが変わるんじゃないかなと。

また、年齢的に体力をつけたいと思ったことや、弱っていた心を鍛えたいという気持ちも重なり、娘たちがやっていた「空手」に挑戦しようと思いました。

始めてみるとこれまでの経験が何も役に立たない世界で、先生に言われたことをこなすだけで精一杯でした。それがかえってよかったんです。他の余計なことを一切考えず、無心になれる時間がリフレッシュになり、救われる感覚がありました。

■「母と娘たちとの空手」との出会い」

―――もともとお子さんがMUGENに通われていたんですよね?

長女の天音(あまね)が5歳の頃「何か習い事でやりたいことある?」と聞いてみたんです。

好きだった絵や、女の子らしいピアノやダンスかな、と思っていたら「空手」と言うのでびっくり。

その頃「心や体を強くしたい」とは言っていたんです。小さいなりに本当にそんなことを考えるんだと驚きました。

同じ保育園で道場に通っている子がいて、その影響もあったようです。次女の日咲(ひさき)は、乳児の頃から天音の道場通いに同行していて、3歳になった頃「お姉ちゃんと一緒にやろうか」となりました。

ーーお子さんたちの道場ライフはいかがでしたか?

長女はそんなに運動が得意ではないので、本人としては大変だったと思います。空手のことはわからないながらも見ていると、1歳下の子供たちの方が上手で、長女はなんとかしてついていこうとしている感じ。試合でも全然勝てませんし、親としては「他のこと頑張った方がいいのでは」と思ったこともあります。

でも、本当に頑張ってやっているんです。やっぱり道場が楽しく、空手が好きでたまらないことはわかりましたから、続けた方がいいと思いました。

次女は、長女とまったく性格が全然違いましたね。最初は楽しそうだったのですが、うまくいかないことに突き当たって、泣いちゃって稽古に入れないときもありましたし、道場に行かない時期もあって、続けていいのか悩んだ時間は長かったですね。

でも、当時通っていた蔵前の鈴木先生や、青山(当時・現原宿)の山口先生が、道場が違っても声をかけてくださって、乗り越えられました。

私は運動には無縁の人生だったので、スポーツも武道も、上手な人や強い人しかやれない、活躍できない世界だと思い込んでいたんです。でも、先生方は私の娘たちのように、うまくいかない人にも目を向けて、気にかけてくださったり、その人なりに頑張れることを考えてくださったりしました。おかげさまで続けられましたし、本当に感動しました。

■家族の空手

――母娘3人で空手に取り組み、ご家族のコミュニケーションはいかがでしたか?

長女も次女も落ち込む時期にはいろいろ話しました。「上手な子みたいにならないでいい、でも、やっぱりやらないと解決もしないし、続けることで、自分なりにやれることを見つけられれば」という話をしていましたね。

そうして6年ほど続けて、3年前、長女が茶帯くらいの時に、自分も空手を始めることにしました。

最初は、2人とも私に空手ができるわけない、「やれやれ、やれるのか」みたいな感じで見ていたと思います。でも意外と私が一生懸命取り組んだのでびっくりしたんじゃないかな。

体感を伴う空手に取り組まないと分かり合えない、そんな共通の話題ができたことは、私たち親子にとって、とても大きかったですね。娘たちから私に空手のことで相談されることはあまりないのですが、私からはよく聞きました。親が子供に対して教えるシーンは多いですが、逆に子供が親に教える、ということは子育ての中では良かったように思います。

――4人家族で3人が道場通い。旦那様はどんな感じでしたか?

うちは家族全員、それぞれが好きな事をして過ごす感じなんです。夫も自由人で、家事の分担もできる人がやる、というスタイル。私たちの空手についても、自然にそうふるまって反対したり止めたりしなかったです。むしろ、私も家のことはしないで空手に行くことがあっても「怪我だけしないでいってきて」と、すっと送り出してくれました。振り返ると本当にありがたいですし、それで続けられたと思います。

(ターニングポイント)

■「道場の移籍」という転機

――MUGENは蔵前道場と原宿道場があります。佐賀さんは最初蔵前から始められて原宿に移籍されましたが、その理由は?

原宿の山口先生に「RING FIGHTという、道場にリングを設営してキックボクシングやボクシングの試合をするイベントに来てください」とお声をかけていただきました。空手と違ってグローブでやる競技で、びっくりしたのですが、参加して本当に楽しく、そのモチベーションも空手を続けた要因の一つでした。最初は子供たちの移籍の話があり、私にもお声をかけていただいたとき、あまり深く考えないで、家族にも相談しないで「やりたいし、行きます」って決めてしまいました。

出稽古やイベントで原宿道場の皆さんとは面識があり雰囲気も少しわかっていたのですが、皆さんが「外から来た人だ」と身構えることもなく普通に、1人の道場生として受け入れて一緒に稽古をやってくださいました。蔵前は歩いて5分ですが、原宿は電車移動もある大変さはありますが、逆に、ここまで来たからには100%出し切ろう、というモチベーションになりました。山口先生に直接指導していただき、毎回の稽古内容も変化に富んで、新しい発見がありましたし、年齢から国籍まで多様な方々が通っていらっしゃるので、組む相手も違い、いろんな空手を見られるのが楽しかったですね。

■子どもたちからのインスパイア

――子どもたちもいろんなチャレンジがあったと思いますが、いかがでしたか?

次女は特に演武ですね。次女はもともと試合などでガンガンやるのが好きではなく、一番やりたいのは演武だということを山口先生が聞いてくださって。先生と2人で演武をする機会をいただいことで、モチベーションが高まりました。これは今も続いています。

長女は同世代に外部の試合に出る子も多く、刺激を受けていました。そんな時、先生からボクシングやらないかとお声をかけていただきました。MUGENではマスボクシングという当てないルールの新しいボクシングの公式競技にも取り組んでいます。MUGENの組手も顔面ありの寸止めなので親和性はあるとは思いました。ただ、私もマスボクシングをやっていますが、やはり技術などはきちんと学べば学ぶほど奥深いものがありました。長女が同世代の子たちの練習の中で、自分にもできることから挑戦している姿を見て、すごいと思うと同時に「私も適当にはやれないな」と感じましたね。

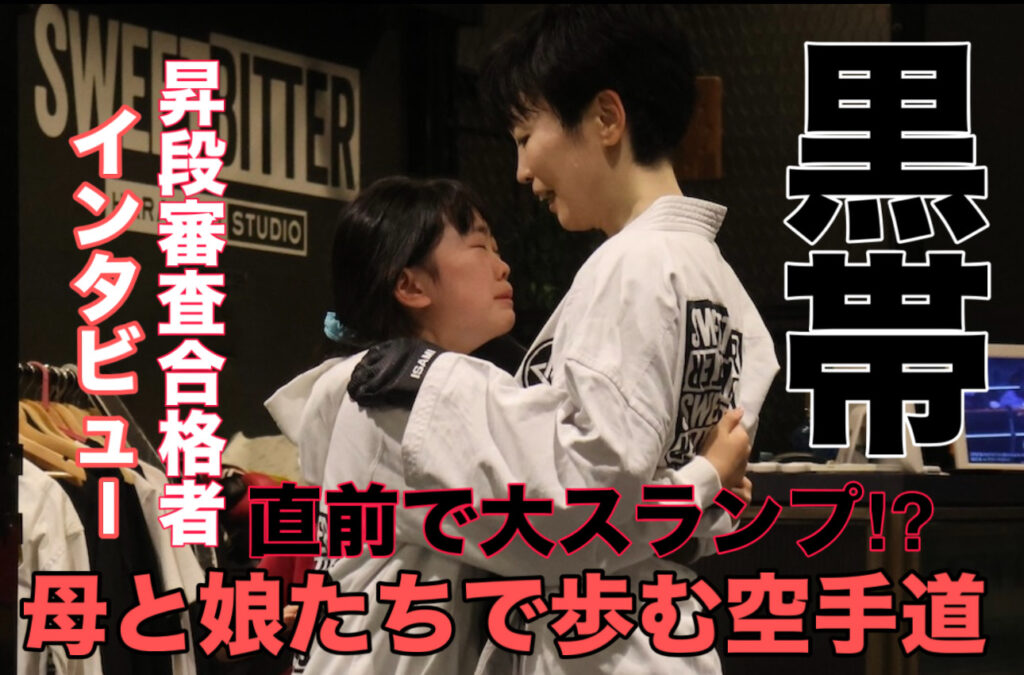

それに、やはりそれぞれの黒帯審査が母娘にも大きかったです。MUGENの黒帯審査は十人組手で大人も子供も肉体的にも精神的にも大変大きな試練です。

次女の時も、長女の時も10人目の組手に入らせていただきました。

そこでは、家庭や学校のことといったことが何もない、人間対人間、本当に1対1の、真っ白な空間に2人いるような時間でした。親子で空手を通して向き合う。それは普段の生活ではなく、こうやって向き合える時間って、本当に今だけだなと感じました。

次女なんて十人組手の途中で泣き始めて、ヘトヘトだろうに私にも泣きながらひたすら向かってきてくれる。母親としてそこでどう向き合うか。自分も試す1分間だと思いました。終わった時は娘のひたすらさを受け止め切れた、母として幸せな思いがありました。

長女の時は、私自身が空手を始めて間もなく、大人と子供とはいえ、キャリアの差がありました。親子で組手もする機会もそれまでなかったですし、必死にやって、その時間を共有できたのが嬉しかった。やはり、家庭では狭い視野で喧嘩することもあります。でも人間として平等に向き変える機会が、お互いの関係が深まるきっかけになる。こういうことが、空手の、組手のすごく良いところだな、と思いましたね。

■広がる世界と見えてきた課題

――内部試合に盛んに参加しつつ、マスボクシング全日本大会にも出場と挑戦する理由は?

やっぱり「知りたい、やれる」ということが嬉しいんです。自分ができないと思っていることがやれたり、試合やその競技に取り組んでいる人が「何でそう在る、在ろうとしているんだろう」と考え、知りたくなったりするんです。美術も「手を動かしたり、やってみてなんぼ」ということがあります。何かを理解するには「やってみなければ」という思いがあるからかもしれません。

ボクシングだなんて考えたこともありませんでしたが、動いてみると楽しく、やはり対人の面白さがありました、空手もボクシングも1人ではなく、相手の動きに心を合わせていくというか。そこも美術の世界の身体表現に近いものがあって面白かったのかもしれないですね。

まさか、空手もできないかもと思っていた私が、マスボクシングに全国大会出場なんて、夢のような舞台にまでいけるとは思っていませんでしたが。

全国大会では逆にその世界を何も知らないからできたというか、大阪の山口選手(全国優勝経験者)のようなすごい人と試合できちゃって、それなりに楽しかったりもして。山口選手とは試合の後にお話して、インド料理を追究していらっしゃるなど別の一面を知れたり、連絡先交換したりと、交流を深められました。お話してみるとお互いに40代で「みんなも体もボロボロだよね」みたいな話から、でもこうやって、もっともっとって、やっている人がいることにすごく励まされ、刺激になりました。「まだいける、まだやれる」みたいな。空手をやったことで、なんだか生活がより楽しくなりましたね。

ずっと、空手ができるだけで嬉しく、試合で負けて落ち込んだとしても、すぐ開き直って、悩んだり辛かったりすることがほとんどなかったんですよ。それが初めて変わったのが、今回の昇段審査でした。

(クロージング・リスタート)

■初めての「辛い」空手

――厳しい状態で迎えた昇段審査だったのですね?

茶帯の審査まではただ空手ができる事が楽しかった。体力的に、苦しいとかは、もちろんあるんですけど、本当に楽しくやっていたんです。でも、本当の自分の身の丈や、自分がどんな状態なのかを分かってなかった。茶帯を取った後の稽古の中で、「あ、これじゃだめなんだ」と感じたんです。先生に指導していただいているときに、自分の考えている動きと、実際の動きに大きな乖離があることに気づかされました。すると昔のトラウマというか、運動やほかの事でも自分の考える自分のイメージと外見に表れている実像とが違っている感じ。それがよみがえってきて、もともとの私、「できればやりたくない」という自分に戻った状態になってしまいました。

ただ技をやろうとしているだけで、本当には習得してない。一つ一つの技の重さを感じてないから、何も身についていないし、本当にできていなかった。空手という異文化に飛び込んで、違う自分でそこにいられることが嬉しくてやっていたんですが、結局、そんな自分がやるから、上辺だけの自分を出すだけになっている。それで一時期は本当につらくて動けなかったです。山口先生にも察していただき、かなり心配していただきました。

そして黒帯試験が迫ってきました。審査を辞退することも頭をよぎりましたが、やはり逃げるという選択肢だけはありませんでした。

皆さんとは違うかもしれませんが、体力面はできるかもしれないと思うところもありました。ただ、精神面が。審査会で何が出せるかが、もう何もない状態になってしまっていて苦しかった。そんな時ある稽古で、白帯の方が多く、最初に習う捌き(相手の技を流す、いなして反撃する)をやるときがあったのです。もうごまかしたりとかはできないのだから、初心に、原点に戻ってこれをやろうと思いました。

これまでの審査会は、いつもと違う、見せるための自分でやっていましたが、今回の黒帯審査は、本当の自分を持っていきました。だから、本当に嫌だったんです。本当なら何にも誰にも見せたくない自分です。でもここはやらなければと思い臨みました。

審査中の記憶は実はあまりないんです。これをやろうと思い定めたことに集中したからか、だんだんと体力、精神力が削れていく中で、それができないまま時間が過ぎる、焦る感覚だけはあったのですが。そうする中、8人目に長女がやってきました。本当に容赦なく向かってきてくれて、それがとてもうれしかった。長女の十人組手の時には、私が始めたばかりで対処できなかった蹴り技も、それまでの間にユースの稽古にも参加させていただいて何度も蹴られていたおかげか、この時は自分の成長を感じる組手ができたと思います。

10人目の山口先生の時には、あらためて向き合うと、疲れ切った心身が一瞬でしゃっきりするような何かを伝えていただけるような感覚になりました。もう技を出すどころではなく、最後は体力もいっぱいいっぱいでしたが、私に唯一できる「絶対に立つ」。それだけは、最後まで必ずやろうと決め、やり遂げました。

終わった時には、見ていた次女がもうわんわん泣いて抱き着いてきて。感動してくれたのかな? と思って「どうして泣いてたの?」と後で聞くと、私の顔が審査が進むにつれて悲惨になって、「どうしよう」と不安が爆発したみたいで。やはり本当にギリギリまで追い詰められていたんだなあと思いました。

■昇段審査を経て「楽しい」だけでなく、真に空手に向き合い始める

――昇段審査が終わり、いかがでしたか?

達成感よりも、できなかったという落ち込みの方が強かったです。不合格になっても仕方ない、当たり前だろうなと思うくらいでした。ただ、審査会後に皆さんから「よかったです」「感動しました」と温かく声をかけていただき、「本当の自分」が、「そんな風に見てもらえていたんだ」と嬉しくはありました。

黒帯の審査を経て、ようやく「楽しい」だけでなく、真に空手に向き合い始めた気がします。この年齢でこんな思いをすることはなかなかないですよね。だからこそ、この経験が「よかった」と思える日が少しずつ来るのかなと、日々稽古に励んでいます。また、黒帯の審査が大きな目標だったので、その帯を締めさせてもらえたことは乗り越えた証しだと思っています。

今回の審査会は、親子関係にとっても非常によかったと感じています。特に長女は、ここ最近、親離れの時期かなと感じていたのですが、今回の審査会を経て、なんだか同志のような気持ちをもってくれている気がするんです。長女も次女もすでに黒帯審査を乗り越えていて、二人ともこんな大変な経験をしていたのかと身をもって知りました。子どもと対等な経験ができたのはとても貴重でした。

――今後の目標を聞かせてください。

これからは、なるべく長く、地道にじっくり空手に取り組んでいきたいです。組手でただ闇雲に動くのではなく相手をよく見て、よいタイミングを作り、技を出せるようになりたいと思っています。それを身に着けるためにはとても長い稽古が必要ですので、焦らず向き合っていきたいですね。今後ももちろんイベントには参加していきたいですが、「とにかく何でもやる」という姿勢から一歩進んで、落ち着いてしっかり習得できるようにしていきたいと考えています。

――最後に道場の皆さんにメッセージをお願いします。

私たち親子は蔵前道場で入門し、途中で山口先生からお声がけいただき原宿道場に移籍しました。原宿道場の皆さん、温かく受け入れてくださり、ありがとうございました。蔵前道場の皆さんも快く送り出してくださったうえに、今でも道場に伺うと歓迎してくださることに感謝しています。今後、皆さんに恩返しできるよう、何か少しでもお役に立てればと思っています。

また、今回の審査会を経験して、昇段審査のテーマはきっと一人一人違うのかなと感じました。その意味では、私が自分なりに取り組んだことにも意味があるのだと思います。満足のいく出来ではありませんでしたが、私の十人組手を見て「頑張ってみよう」と誰か一人でも勇気づけられたなら、とても嬉しいです。

最後になりましたが、山口先生をはじめ、ご指導賜りました先生方に心よりお礼申し上げます。

これからもよろしくお願いいたします。

CATEGORY

- ADULTS CLASS BLOG (74)

- KIDS CLASS BLOG (80)

- ニュース (139)

- 動画ブログ テクニック (3)

見学・体験入門随時歓迎!

見学はもちろんのこと、入門を検討されている方であれば体験入門もお気軽に!